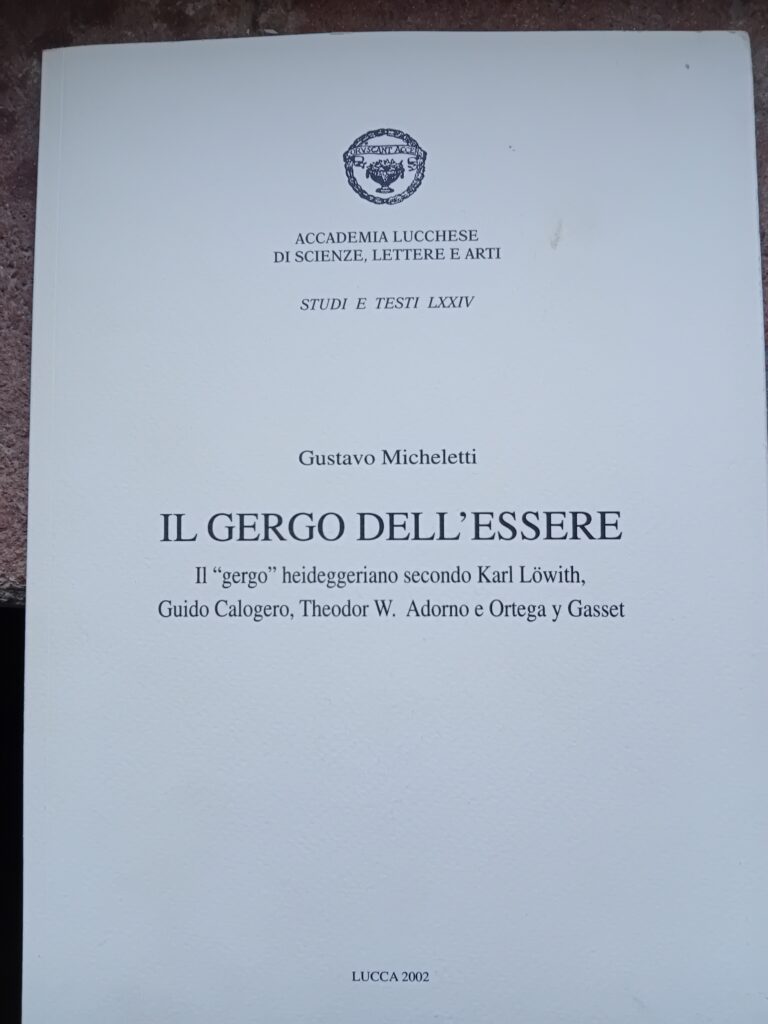

https://opinione.it/politica/2026/02/12/gustavo-micheletti-ripudiare-totalitarismi-nazismo-comunismo-europa-germania-russia

https://mondodomani.org/dialegesthai/articoli/gustavo-micheletti-07

https://mondodomani.org/dialegesthai/articoli/gustavo-micheletti-01

https://mondodomani.org/dialegesthai/articoli/gustavo-micheletti-08